La sistematización de la Reforma en Calvino

Villacañas ha extraído de los textos calvinianos las premisas en las que se basa firmemente lo que denomina la “constelación moderna”, esto es, el establecimiento de las bases de la Modernidad.

08 DE AGOSTO DE 2025 · 10:30

Porque nosotros no soñamos una fe vacía, desprovista de toda buena obra, ni concebimos tampoco una justificación que pueda existir sin ellas. La única diferencia está en que, admitiendo nosotros que la fe y las buenas obras están necesariamente unidas entre sí y van a la par, sin embargo, ponemos la justificación en la fe, y no en las obras. […] …no somos justificados sin obras, y no obstante, no somos justificados por las obras…[1]

J.C.

Comprender la aportación a la “constelación moderna”

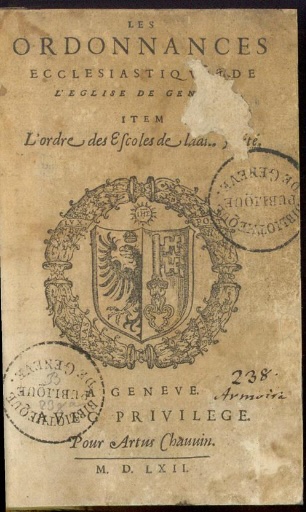

El segundo capítulo de Imperio, Reforma y Modernidad. La revolución práctica de Calvino, de José Luis Vallecañas es un acucioso recorrido por la figura del reformador francés y por dos de sus obras fundamentales que marcaron el inicio y la consolidación de su labor teológica, eclesial y política en Ginebra: las Ordenanzas eclesiásticas (1542) y la Institución de la Religión Cristiana (1536, con ediciones aumentadas sucesivas en latín y francés hasta 1559 y 1560). Son 70 incansables páginas en las que la pasión interpretativa de Vallecañas se despliega en toda su intensidad, pues acude a todo su arsenal intelectual (filosófico, histórico, politológico, psicológico e incluso teológico) para desbrozar el objeto de estudio con una amenidad que resulta impensable en este tipo de trabajos, además de conseguir sumergirse como pocos especialistas, para así extraer las ideas y acontecimientos, y desarrollar nuevos enfoques a partir de ellos, la mayor parte de los cuales constituyen nuevos insumos para el análisis de este tema inagotable.

En la primera parte, señala que la escritura de Calvino “es una novedad histórica radical” (p. 107) partiendo del hecho de que creó el francés moderno, “ese idioma firme, coherente, transparente, luminoso y a la vez tenso, dotado de una fuerza retórica clara y persuasiva” (ídem). La dificultad que encuentra en la escritura calviniana es mantener la distancia, pues “Calvino va directo a la experiencia vital del ser humano, y el lector moderno debe elevar poderosas barreras para no sentirse arrastrado de forma inmediata con sus propuestas” (p. 108). Y vaya que lo demuestra a medida que avanza en su revisión de la persona y de los documentos en cuestión. El proyecto del reformador es vasto y absorbente: persuadir a sus lectores de que está ofreciendo “la autoconciencia de la estructura fundamental de la condición humana”, nada menos. Ante semejante ambición no queda más que constatar sus interpretaciones bíblicas “a veces incomparablemente poéticas”, que es donde más sorprende “cuando su mirada sobre lo humano se despliega en conclusiones de una plasticidad medida y sentida, que brotan de la elaboración meditada de la propia experiencia”.

En la primera parte, señala que la escritura de Calvino “es una novedad histórica radical” (p. 107) partiendo del hecho de que creó el francés moderno, “ese idioma firme, coherente, transparente, luminoso y a la vez tenso, dotado de una fuerza retórica clara y persuasiva” (ídem). La dificultad que encuentra en la escritura calviniana es mantener la distancia, pues “Calvino va directo a la experiencia vital del ser humano, y el lector moderno debe elevar poderosas barreras para no sentirse arrastrado de forma inmediata con sus propuestas” (p. 108). Y vaya que lo demuestra a medida que avanza en su revisión de la persona y de los documentos en cuestión. El proyecto del reformador es vasto y absorbente: persuadir a sus lectores de que está ofreciendo “la autoconciencia de la estructura fundamental de la condición humana”, nada menos. Ante semejante ambición no queda más que constatar sus interpretaciones bíblicas “a veces incomparablemente poéticas”, que es donde más sorprende “cuando su mirada sobre lo humano se despliega en conclusiones de una plasticidad medida y sentida, que brotan de la elaboración meditada de la propia experiencia”.

Villacañas ha extraído de los textos calvinianos las premisas en las que se basa firmemente lo que denomina la “constelación moderna”, esto es, el establecimiento de las bases de la Modernidad, a diferencia, siempre en contraste, de las perspectivas antiguas, medievales, de la fe, la doctrina o la teología, además de las acciones institucionales encaminadas a mantener los privilegios de las clases dominantes. Una y otra vez insiste en la búsqueda calviniana y calvinista de la igualdad para superar los estamentos tradicionales que moldeaban la vida y el comportamiento de las sociedades europeas anteriores a las Reformas protestantes. Todo lo que expone Calvino, dice, “viene recompuesto de una manera tan orgánica que parece hablar desde experiencias originarias. […] Hemos de identificar más bien su tipo humano y la ruptura que implicó respecto de la forma de vida de la Edad Media tardía. Así marcaremos el agudo contraste, casi revolucionario, que Calvino logró imponer” (p. 108).

Bien vale la pena recordar el concepto de Modernidad que maneja este autor y que expuso en el primer tomo de la trilogía (La revolución intelectual de Lutero):

La tesis de este libro es que la modernidad no es un diseño racional, sino el resultado de una experiencia histórica compleja y sobrevenida. La constelación moderna es un largo proceso de cristalización y conformación. No es un proceso universal, sino el resultado de un curso concreto de acción, único, circunstancial, imprevisto y contextual, en muchas ocasiones oportunista y en otras casi al límite de la ausencia de control. Desde luego fue una batalla por una legitimidad nueva bajo la forma vieja del imperio, y fue la primera vez que esa batalla tuvo efectos revolucionarios en muchos ámbitos de la vida. Esta tesis implica que la formación de la constelación moderna tuvo aspectos importantes respecto del dispositivo de la división de poderes. Como defenderé, el nuevo régimen, visible desde la paz de 1555, se basó ante todo en un nuevo sentido de la comunidad religiosa como la nueva portadora de la legitimidad en sentido fuerte, con su nuevo sentido de la irreversibilidad, y que por eso tenía que definir según un nuevo concepto su relación con el poder político, que ya no sería nunca más el viejo sueño imperial.[2]

La noción de “constelación moderna” es definida como “el proceso evolutivo de lucha por la hegemonía imperial (expansiva y reactiva) y por hacerse con el jus reformandi de la iglesia. En ese contexto se impuso poco a poco la formación del tipo humano asentado en el principio epistemológico. Esa constelación moderna dio origen a la modernidad cuando esas intensas luchas concluyeron hacia 1648, acabando con el sentido clásico del imperio y de la iglesia y fundando esa novedad moderna que es el ius publicum europeum”.[3] La propuesta para leer a Calvino consiste en hacerlo “como si fuésemos alguien, no importa la condición, de la primera mitad del siglo XVI, campesino o burgués, artesano o magistrado, pero siempre enredado en las redes de un poder temporal y espiritual que sabemos injusto, que ha llevado a nuestra sociedad a la pobreza, la guerra continua y el desorden moral” (p. 109). Justamente la relación entre el poder temporal y los elementos espirituales es lo que da a esta obra el peso específico y lo hace sustancialmente diferente a otros abordajes que destacan más alguno de los dos aspectos.

La preocupación por apreciar la forma en que la religión pudo vivirse en medio de la Modernidad es presentada sin deshilvanar el filón estrictamente espiritual (y psicológico) de la fe reformada, a la luz de las transformaciones sociopolíticas del momento. Calvino miró a su alrededor y se preguntó si esa realidad esa soportable, legítima …o según la voluntad de Dios. La importancia de saber cómo se forjó el hombre moderno, señala Villacañas, es algo en lo que influyó notoriamente Max Weber. Él, por su parte, recibió el influjo de Kant, sin quien no podrían haberse escrito estos capítulos. Luego de comentar la escasez de obras en español sobre la tradición reformada y de explicar el uso de las fuentes calvinianas, se centra en algunos aspectos biográficos e históricos que ayudan a entender la dirección que Calvino dio a las transformaciones en la ciudad, pues él “supo apreciar la afinidad electiva entre la constitución y la estructura política de Ginebra y el sentido de su reforma eclesial. La clave que unía a ambas era la consistencia de su mirada anti-aristocrática, aquella ‘libera libertà’’ de la ciudad suiza, que admiraba Maquiavelo, y que tanto se fortaleció y se desplegó con la Reforma de Calvino” (p. 112).

Las Ordenanzas eclesiásticas (noviembre de 1541)

Varios de los problemas que enfrentó Bucero en Estrasburgo los vivió también Calvino, quien en realidad se formó allí. “Calvino maduró en Estrasburgo” (p. 114) es una frase crucial para comprender la huella profunda que le dejó su experiencia en esa ciudad, en la que reeditó la Institución y donde comenzó sus comentarios bíblicos. Nada haría pensar que luego de asistir a varias dietas (Hagenau, Worms, Ratisbona) como acompañante de Bucero, de su pluma surgiría la sistematización más relevante de la Reforma. Nunca dejó de pensar en Ginebra y volvió después de responder al cardenal Sadoleto por petición expresa del gobierno de la ciudad y acompañado de una carta de Bucero para las autoridades de Ginebra. Con una actividad vertiginosa, acordó la implementación de las Ordenanzas eclesiásticas pues la teoría del autor de De regno Christi era que el reino de Cristo debía instaurarse allí.

La clave de este documento estuvo en que diseñó un procedimiento consensuado para la confesionalización, es decir, “una constitución de la comunidad eclesial específica que venía a cooperar con la autoridad civil a la que Calvino daba por buena en su facticidad como un hecho querido por Dios y ante la que deseaba ver reconocido. Su modelo no era el de Zwinglio [un nuevo cesaropapismo], ni mucho menos. Su obra fue un diseño de división de poderes en tensión, en cooperación, en pacto, pero garantizando la independencia de la Iglesia respecto de la autoridad civil libremente constituida desde la condición existencial del pueblo” (pp. 115-116, énfasis agregado). En este punto se permite una fuerte crítica a todo lo que se ha dicho antes erradamente sobre la teología política del reformador. Se vendrían en cadena otros documentos complementarios: el Pequeño tratado sobre la Santa Cena y, “sin respirar”, el Catecismo o forma de instruir a los niños en el cristianismo, también en 1542. Un año después, la compilación de Salmos traducidos al francés. La actividad de Calvino será pedagógica mediante el ataque a las supersticiones, las reliquias y la astrología con tratados teológicos breves, lo que agradó enormemente al Pequeño Consejo de la ciudad.

La clave de este documento estuvo en que diseñó un procedimiento consensuado para la confesionalización, es decir, “una constitución de la comunidad eclesial específica que venía a cooperar con la autoridad civil a la que Calvino daba por buena en su facticidad como un hecho querido por Dios y ante la que deseaba ver reconocido. Su modelo no era el de Zwinglio [un nuevo cesaropapismo], ni mucho menos. Su obra fue un diseño de división de poderes en tensión, en cooperación, en pacto, pero garantizando la independencia de la Iglesia respecto de la autoridad civil libremente constituida desde la condición existencial del pueblo” (pp. 115-116, énfasis agregado). En este punto se permite una fuerte crítica a todo lo que se ha dicho antes erradamente sobre la teología política del reformador. Se vendrían en cadena otros documentos complementarios: el Pequeño tratado sobre la Santa Cena y, “sin respirar”, el Catecismo o forma de instruir a los niños en el cristianismo, también en 1542. Un año después, la compilación de Salmos traducidos al francés. La actividad de Calvino será pedagógica mediante el ataque a las supersticiones, las reliquias y la astrología con tratados teológicos breves, lo que agradó enormemente al Pequeño Consejo de la ciudad.

La aprobación inmediata de las Ordenanzas le permitió emprender progresivamente la resistencia de las clases nobles y de los sabios humanistas como Sebastián Castelio. Hacia 1545 incorporó pastores franceses leales a sus iniciativas y, en un tiempo relativamente corto, consiguió establecer normas que en Estrasburgo tardaron mucho más. Con ello, estaba lista la posibilidad de cuestionar de raíz las acciones de la aristocracia, a lo que Villacañas dedica la segunda sección del capítulo. La estructura cuádruple de las Ordenanzas (pastores, doctores, ancianos y diáconos) marcó el perfil de la iglesia que deseaba instaurar. Cada oficio apuntaba hacia trabajos específicos sancionados por el gobierno civil y en cooperación con él. La elección de las personas idóneas pasaba por procesos bien definidos y, especialmente en el caso de los ancianos, éstos fungían como una especie de inspectores disciplinarios, pues vigilaban la moral laica y la eclesiástica “y todos juntos eran un verdadero cuerpo civil-eclesiástico destinado a fomentar la conexión y la cooperación entre los dos poderes” (p. 120).

El autor compara el Consistorio calviniano con la Inquisición española y encuentra notorias diferencias, especialmente en su forma de nombramiento. Esta observación puntualiza muy bien lo que sucedía en el funcionamiento cotidiano de la ciudad reformada: “Las acciones de los consejos constituyen la dimensión laica de la confesionalización y de este modo expresan el carácter consensuado de las relaciones entre las dos dimensiones de la comunidad unitaria, la civil y la religiosa”. La iglesia era libre en todos los asuntos espirituales, aunque con el acuerdo de la autoridad civil, y debido a que Calvino consideró a los órganos políticos como “un hecho existencial querido por Dios”, aceptó su autonomía. Por otro lado, su rigidez para no dejar pasar rumores o sospechas fue inflexible, pues con ello buscó que la integridad de los oficiales garantizara la verdadera independencia de la iglesia por encima de las tentaciones autoritarias de las familias prominentes.

Es ahí adonde aparece la enorme importancia del Consistorio como “un cuerpo de examen disciplinar discreto y reservado, pero sus efectos se habían de sentir en público cuando las conductas tenían esta dimensión o eran persistentes” (p. 122). Nuevamente, el autor lo compara con la Inquisición señalando que sus diferencias eran abismales, puesto que marcan precisamente la distinción entre “un proceso de confesionalización moderna y otro arcaico”. Para empezar, su composición no estaba determinada por razones raciales o étnicas, y lo componían algunos extranjeros. Era un colectivo regular, y al ser electos eran aprobados o no por las mismas comunidades. En suma, el Consistorio fue “un órgano representativo conjunto de la ciudad y de la Iglesia, no de jueces profesionales nombrados discrecionalmente por un poder público y que son en todo caso señores del juicio, o que deben aplicar un código” (p. 123). A su labor dedicará Villacañas el grueso del capítulo, citando detalladamente porciones de la Institución que explican con precisión la forma en que Calvino delineó la espiritualidad y la misión de la iglesia en los albores de la “constelación moderna”.

Notas

[1] Juan Calvino, cit. por José Luis Villacañas, “La sistematización de la Reforma: Calvino”, en Imperio, Reforma y Modernidad. Vol. III. La revolución práctica de Calvino. Madrid, Guillermo Escolar Editor, 2025, p. 173, n. 51.

[2] Cit. en “Imperio, Reforma y Modernidad. Vol. I. La revolución intelectual de Lutero”, https://metahistoria.com/novedades/imperio-reforma-y-modernidad-rb/

[3] Ídem.

Publicado en: PROTESTANTE DIGITAL - Ginebra viva - La sistematización de la Reforma en Calvino